地上權住宅「用低於市價的價格」買到? 5大缺點解析,想入住「這些缺點」要注意!

在台灣買房能取得所有權,意即花出去的總價是能買到建物(住宅或店面)及坐落基地(土地)。但如果你的預算有限,看到能用低於市價的金額住在精華地段只是「地上使用權」,而沒有所有權,而在地上權住宅的概念對於許多希望以較低成本入住精華地段的自住買家來說,確實具有吸引力,不過除了低價之外,購買地上權住宅需要考量一些重要的真相和風險。

什麼是地上權?

地上權是一種「用益物權」,允許非土地所有者使用他人土地,在台灣多由建商向政府租地建屋,使用年限通常為50 至70 年。1996 年,國有財產署首次推出地上權住宅,目的是活化土地並降低居住成本,建商因免購地費用得以壓低售價,吸引以自住為主的買家。

這項政策雖提供低價住宅選擇,但因年限限制,其價值隨使用期限縮短而減少,投資潛力有限,價值遞減。最初,政府需向各住戶收取地租,作業繁瑣,2001年改為由建商統一繳納租金,簡化行政流程,但也導致管理規範不清、糾紛增加。地上權住宅雖具價格優勢,但仍需謹慎評估其使用年限與產權性,這個概念到目前為止都還沒有一個非常公平,或是讓大家都認同的規範,也相對容易產生糾紛。

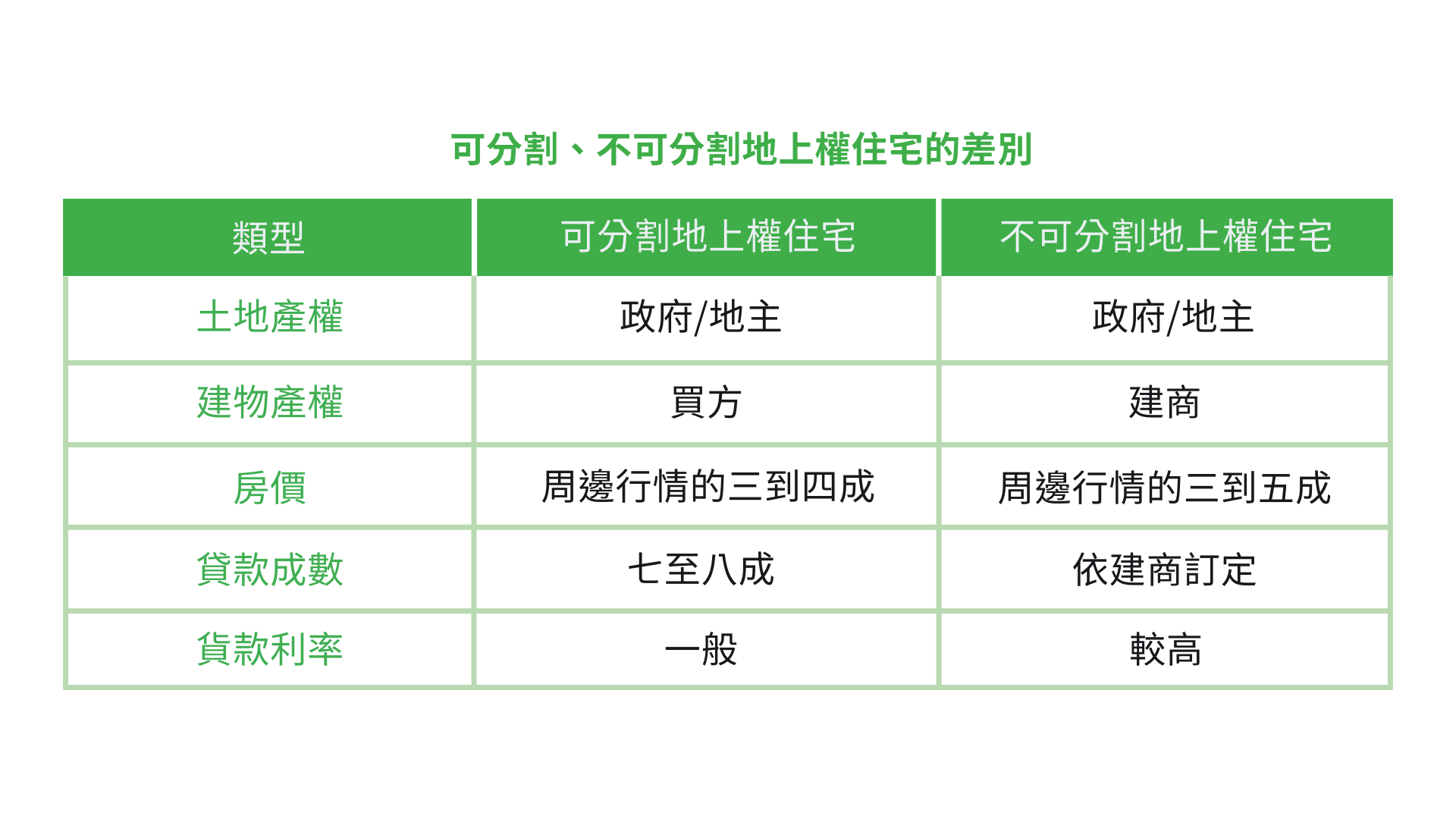

地上權建物又分為「可分割」或「不可分割」住宅

兩者最大的差別在於「建物產權」,可分割地上權屬於買方、不可分割地上權則屬於建商。

可分割地上權住宅,買方擁有建物的產權,並可進行產權登記與過戶,因此在法律上與一般所有權建物較為接近。而不可分割地上權住宅則屬於建商所有,買方僅擁有使用權,無法取得建物權狀。不可分割地上權住宅,又稱「使用權宅」或「地上租賃權」,購買者實際上是長期租用該房屋,無法享有完全的產權自由。未來若需轉售或出租,都必須經由建商處理,增加了交易的複雜性。簡言之,可分割地上權更接近於「擁有」,而不可分割地上權則偏向「租用」,購買時需充分考量這一點。

地上權住宅有哪些優點?

地上權住宅的最大優勢在於其價格低廉,對購屋者而言,負擔的經濟壓力大幅減輕。由於地上權住宅的本質與長期租賃房屋相似,購買者僅需支付較低的售價,同時稅金負擔也較少,因此特別受到預算有限的自住買家青睞。過去曾有建商在台北火車站僅20公尺處推出地上權住宅,銷售價格僅為每坪35萬,相當於周邊房價的三分之一甚至更低。這類住宅不僅擁有便利的地理位置,購買後還可免繳地價稅,轉售時亦不需負擔土地增值稅,進一步降低持有成本。對於不追求產權但重視居住成本的買家而言,地上權住宅提供了一個相對實惠的選擇,成功吸引不少人進駐。

房屋小知識

地上權住宅的優勢

● 能穩定地長期租賃:不用突然面對房東要收回房子,需馬上搬走的壓力。

● 價格低廉:採一次付清制,總價可能是周邊行情的三到四成,不像房租有漲價的可能性。

● 稅收負擔較輕:「可分割地上權住宅」僅須負擔房屋稅、契稅與地租。

若想入住地上權住宅,這些缺點要注意!

貸款成數低且利率高

地上權住宅的貸款成數通常僅能達到五成,相較於一般住宅的七至八成明顯偏低,這意味著購買者需要準備更多的自備款。同時,地上權住宅的貸款利率較高,約為2.5%至3%,是一般住宅的兩倍左右。隨著地上權年限縮短,銀行評估風險增高,後續轉售時的貸款成數可能更低,進一步限制買家市場。

產權交易需透過建商

不可分割地上權住宅的產權屬於建商,購買者僅有房屋的使用權而無建物所有權,這使得轉售、贈與或繼承都需透過建商協助。此一限制使交易程序更加複雜,且增加了不確定性與風險,甚至在建商配合度不足時可能造成實質困難,降低地上權住宅的流動性。

無法成立具法律效益的管委會

不可分割地上權住宅因缺乏產權,無法適用《公寓大廈管理條例》。住戶只能組成非正式的「管理小組」,但這種小組無法律效益,既無權要求建商提供社區財務報告,也難以有效管理公共設施的維修與使用,導致住戶的權益可能受到影響。

地租漲幅不可控

地上權住宅的地租計算與公告地價掛鉤,而公告地價會隨地區發展而調升,因此地租具有漲幅不可控的特性。過去曾出現公告地價調升後,住戶地租從每年6萬元大幅增加到10萬元的案例,引發住戶財務負擔劇增與不滿。這種不確定性對於長期居住者是一大隱憂。

土地使用期滿後,建物必須拆除

既然地上權有年限,已購戶購入的也只是「使用權」,代表著使用期屆滿後,房子就會被收回,住戶得離開。這個年限的計算方法,並不是從入住那天開始計算,而是從建商標到這塊土地的第一天開始,往往已扣除建設與銷售的前置時間,實際入住時可能剩餘的使用期限不足,進一步影響住戶的居住規劃與權益保障。